25143 이토카와

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

25143 이토카와는 1998년 발견된 아폴로 소행성군에 속하는 지구 근접 천체이다. 일본의 로켓 과학자 이토카와 히데오의 이름을 따서 명명되었으며, 일본의 탐사선 하야부사가 방문하여 탐사한 대상이다. 하야부사는 2005년 이토카와에 접근하여 표면 샘플 채취를 시도했으나, 기술적 문제로 샘플을 제대로 채취하지 못했다. 이후 2010년 지구로 귀환하여 분석한 결과, 이토카와는 LL 콘드라이트와 유사한 성분으로 구성되어 있으며, 래블 파일 천체라는 사실이 밝혀졌다. 이토카와 표면은 우주 풍화의 영향을 많이 받았으며, 지형적 특징으로는 암괴와 레골리스의 불균등한 분포, 크레이터의 희소성 등이 관찰되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 근지구 소행성 - 433 에로스

1898년 카를 구스타프 비트가 발견한 433 에로스는 그리스 신화의 사랑의 신 이름을 딴 최초의 지구 근접 소행성이자 남성 이름의 소행성으로, NEAR 슈메이커 탐사선의 탐사 결과 땅콩 모양이며 지구와의 충돌 가능성도 있는 잠재적 위협으로 여겨진다. - 근지구 소행성 - 99942 아포피스

99942 아포피스는 2004년 발견된 지구 근접 소행성으로, 2029년 지구와 매우 가깝게 접근할 예정이며, 이름은 고대 이집트 신화의 악의 화신 아페프에서 유래되었다. - 1998년 발견한 천체 - WR 104

WR 104는 지구에서 8,000 광년 떨어진 곳에 위치한 울프-레이에별과 O형 주계열성 쌍성계로, 강력한 항성풍 충돌로 팽이 모양의 핀휠 성운에 둘러싸여 있으며, 수십만 년 내 초신성 폭발 및 감마선 폭발 가능성과 지구에 미칠 영향에 대한 연구가 진행 중이다. - 1998년 발견한 천체 - 29552 천

- 잠재적으로 위험한 소행성 - 99942 아포피스

99942 아포피스는 2004년 발견된 지구 근접 소행성으로, 2029년 지구와 매우 가깝게 접근할 예정이며, 이름은 고대 이집트 신화의 악의 화신 아페프에서 유래되었다. - 잠재적으로 위험한 소행성 - 101955 베누

101955 베누는 링컨 근지구 소행성 탐사에 의해 발견된 탄소질 근지구 소행성으로, 오시리스-렉스 탐사선의 목표 천체였으며 지구와 충돌 가능성이 있는 잠재적 위험 천체로 분류되어 연구가 진행 중이다.

| 25143 이토카와 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 명명 유래 | 이토카와 히데오 |

| 발음 | IPA(en): /ˌiːtoʊˈkɑːwə/ IPA(ja): itoꜜkawa |

| 소행성 분류 | 아폴로 소행성 지구 근접 천체 잠재적 위험 천체 |

| 발견 | |

| 발견일 | 1998년 9월 26일 |

| 발견자 | LINEAR |

| 발견 장소 | 링컨 연구소 ETS |

| MPC 명칭 | (25143) 이토카와 |

| 궤도 특성 | |

| 기준 시점 | 2019년 4월 27일 (JD 2458600.5) |

| 불확실성 | 0 |

| 관측 호 | 20.38 년 (7,443 일) |

| 원일점 거리 | 1.6951 AU |

| 근일점 거리 | 0.9532 AU |

| 궤도 장반축 | 1.3241 AU |

| 궤도 이심률 | 0.2801 |

| 공전 주기 | 1.52 년 (557 일) |

| 평균 근점 이각 | 288.88° |

| 평균 운동 | 0.6468° / 일 |

| 궤도 경사 | 1.6214° |

| 승교점 경도 | 69.081° |

| 근일점 인수 | 162.82° |

| 최소 궤도 교차 거리 | 0.0131 AU (5.10 LD) |

| 물리적 특성 | |

| 삼축 장반경 | 535 × 294 × 209 m |

| 평균 직경 | 313 m |

| 질량 | (3.51 ± 0.105) × 10¹⁰ kg |

| 밀도 | 1.9 ± 0.13 g/cm³ |

| 자전 주기 | 12.132 시간 |

| 스펙트럼 분류 | SMASS S(IV) Sqw S Q |

| 절대 등급 | 18.61 |

| 기하학적 알베도 | 0.23 |

2. 발견 및 명칭

이토카와는 1998년 9월 26일, 미국 뉴멕시코 주 소코로 근처 링컨 연구소의 실험 시험장에서 링컨 근지구 소행성 탐사 (LINEAR) 프로그램에 소속된 천문학자들에 의해 발견되었다. 발견 직후 이 소행성에는 천문학 임시 명칭인 1998 SF36이 부여되었다. 이 천체의 관측 호는 공식적인 발견 관측 1주일 전 슬론 디지털 스카이 서베이에 의해 처음 관측된 것으로 시작한다.

이토카와는 아폴로 소행성군에 속하는 소행성이다. 아폴로 소행성군은 지구를 교차하는 소행성들로 이루어져 있으며, 약 10,000개의 알려진 구성원을 가진 가장 큰 역학적 지구 근접 천체(NEO) 그룹이다. 이토카와는 근일점이 지구 궤도 안쪽에 위치하는 아폴로군 소행성이기도 하다.

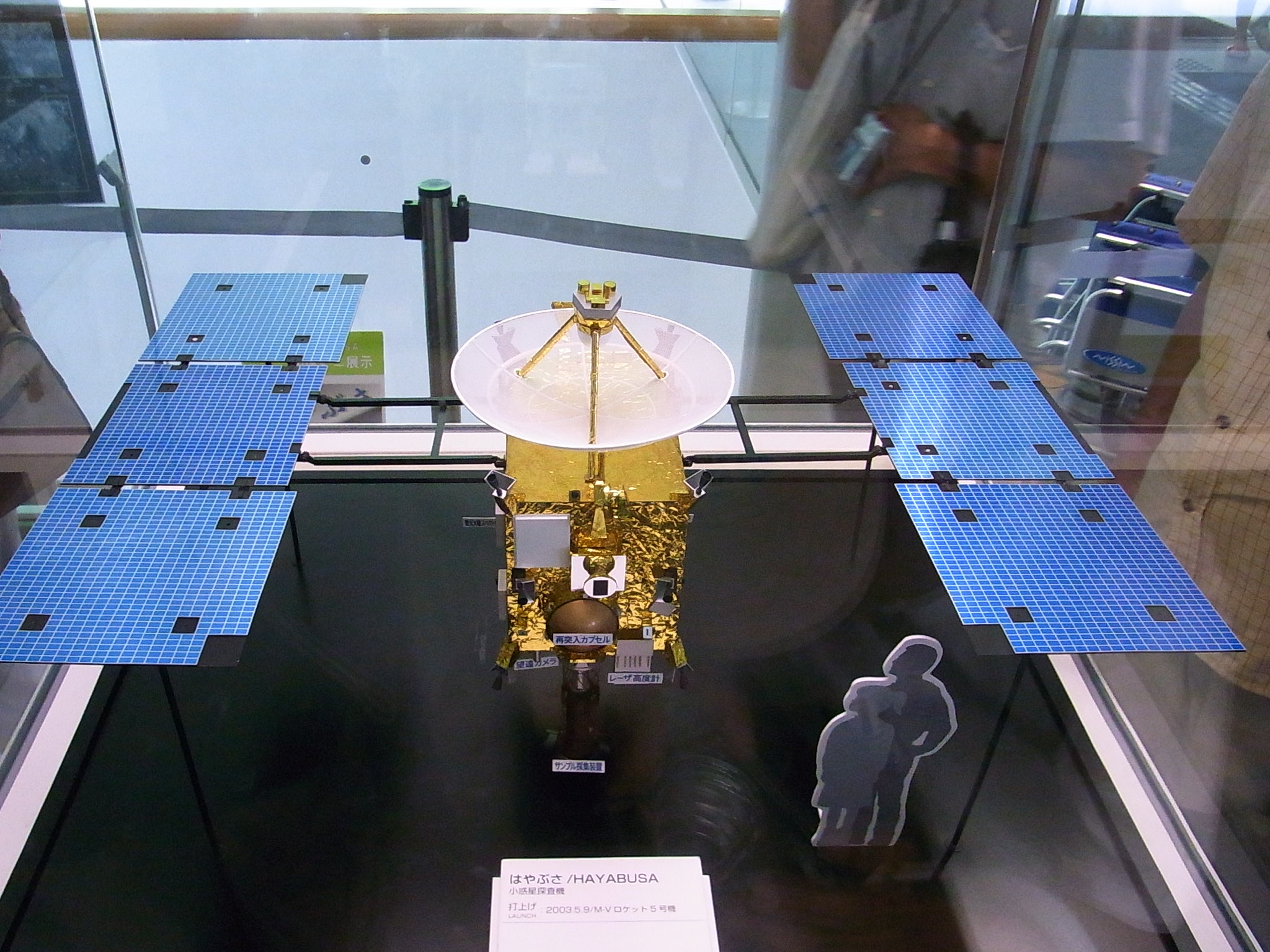

2000년, 이토카와는 일본의 소행성 탐사선인 하야부사(MUSES-C)의 탐사 목표로 선정되었다. 원래 하야부사의 목표는 네레우스였으나, 탐사선의 무게 문제로 1989 ML로 변경되었다. 그러나 2000년 2월 10일, M-V 로켓 4호기의 발사 실패로 인해 발사 일정이 연기되면서 1989 ML 탐사도 어려워졌다. 이에 새로운 후보 천체를 검토한 결과, `1998 SF36`이 2002년 11월~12월 또는 2003년 5월 발사로 도달 가능한 소행성으로 떠올랐다[16].

이후 일본의 우주과학연구소(당시)는 소행성 탐사선 하야부사(MUSES-C)의 목표 천체로 1998 SF36을 선정한 후, 명명권을 가진 발견자 LINEAR 측에 일본 로켓 공학의 아버지로 여겨지는 과학자 이토카와 히데오(1912–1999)의 이름을 붙여줄 것을 요청했다. LINEAR는 이를 받아들여 국제천문연맹(IAU)에 제안했고,[20] 2003년 8월 6일에 제안이 승인되어 '이토카와(Itokawa)'라는 이름이 공식적으로 부여되었다. 공식적인 명명 공표는 소행성 센터(MPC)에 의해 발표되었으며 (M.P.C. 49281), 소행성 번호 25143번이 함께 부여되었다.

3. 궤도 및 분류

(I - 이토카와, E - 지구, S - 태양, M - 화성)

이토카와는 18개월(557일)마다 태양 주위를 공전하며, 공전 궤도 긴반지름은 1.32AU이다. 태양과의 거리는 근일점에서 0.95AU, 원일점에서 사이를 오간다. 궤도의 궤도 이심률은 0.28이고, 황도에 대한 궤도 경사각은 2°이다. 지구와의 최소 궤도 교차 거리(MOID)는 0.0131AU로, 이는 약 5.1 달 거리에 해당한다. 이처럼 지구 궤도와의 거리가 가깝고 크기가 작지 않기 때문에 잠재적으로 위험한 소행성(PHA)으로 분류된다. 스펙트럼형은 S형 소행성으로 분류된다.

이토카와는 본래 소행성대 중 태양에 가까운 안쪽 영역에 있었을 가능성이 높으며, 특정 궤도 공명 지역이나 화성 궤도 교차 영역을 거쳐 현재의 지구 근접 궤도로 진화했을 것으로 추정된다. 이토카와의 궤도는 지구 및 화성과의 근접 조우로 인해 장기적인 예측에는 불확실성이 따르지만, 약 5,000년 전부터 현재와 거의 같은 궤도를 유지하고 있을 가능성이 높다.[46] 향후 2010년부터 2178년 사이에 5차례 지구에 근접할 것으로 예상되며, 최접근 거리는 약 370만km에서 약 700만km 사이로 예측되지만, 가까운 미래에 지구와 충돌할 가능성은 없다.[47][46] 그러나 장기적으로는 태양이나 내행성과 충돌할 가능성이 가장 높으며, 지구와 충돌할 확률은 100만 년에 한 번 정도로 추정된다.[46]

4. 하야부사 탐사

`1998 SF36`을 목표로 하기 위해서는 기존에 제작된 추진제 탱크 용량으로는 부족했기 때문에, 이온 엔진과 지구 스윙바이를 결합한 새로운 궤도 방식인 EDVEGA(Electric Delta-V Earth Gravity Assist)가 고안되었다. EDVEGA를 통해 탐사선 무게를 줄이고 `1998 SF36`에 도달하는 것이 가능해졌으며, 발사 기회도 여러 번 확보할 수 있게 되었다[17]. 2000년 7월, 우주 개발 위원회는 `1998 SF36`을 하야부사의 최종 목표로 확정했다.

2003년 8월 6일, 국제천문연맹은 `1998 SF36`에 일본 로켓 개발의 아버지인 이토카와 히데오의 이름을 따 '이토카와(ITOKAWA)'라는 공식 명칭을 부여했다[20].

2003년 5월 9일, 우치노우라 우주 공간 관측소에서 M-V 로켓 5호기에 실려 하야부사가 성공적으로 발사되었다. 발사 후 하야부사는 EDVEGA 방식을 사용하여 이토카와를 향한 여정을 시작했고, 2004년 5월 19일에는 지구 스윙바이를 성공적으로 수행하여 속도를 높였다. 그러나 2003년 11월 발생한 대규모 태양 플레어의 영향으로 태양 전지 성능이 저하되어, 이토카와 도착 예정일이 2005년 6월에서 9월로 3개월 연기되었다.

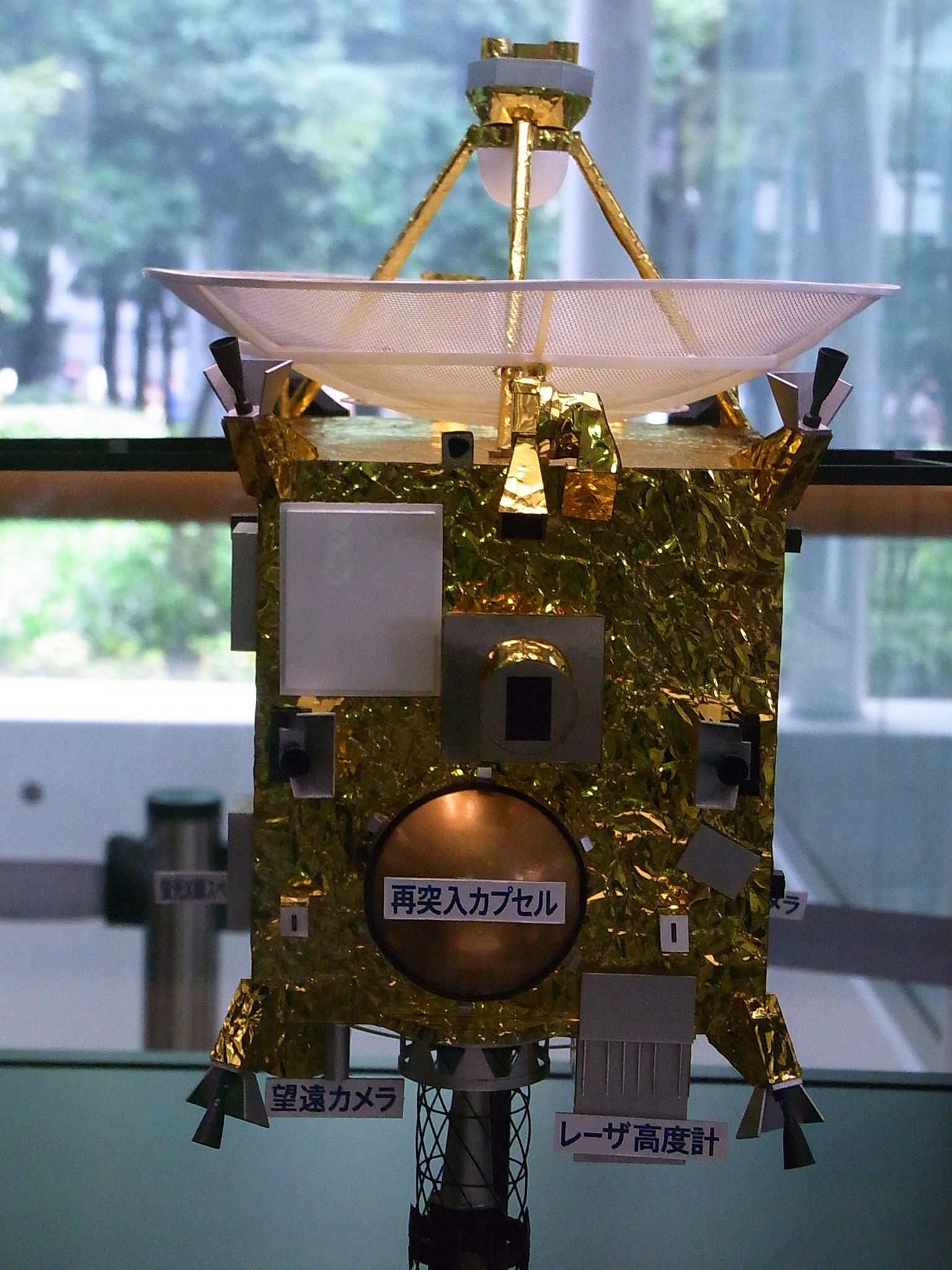

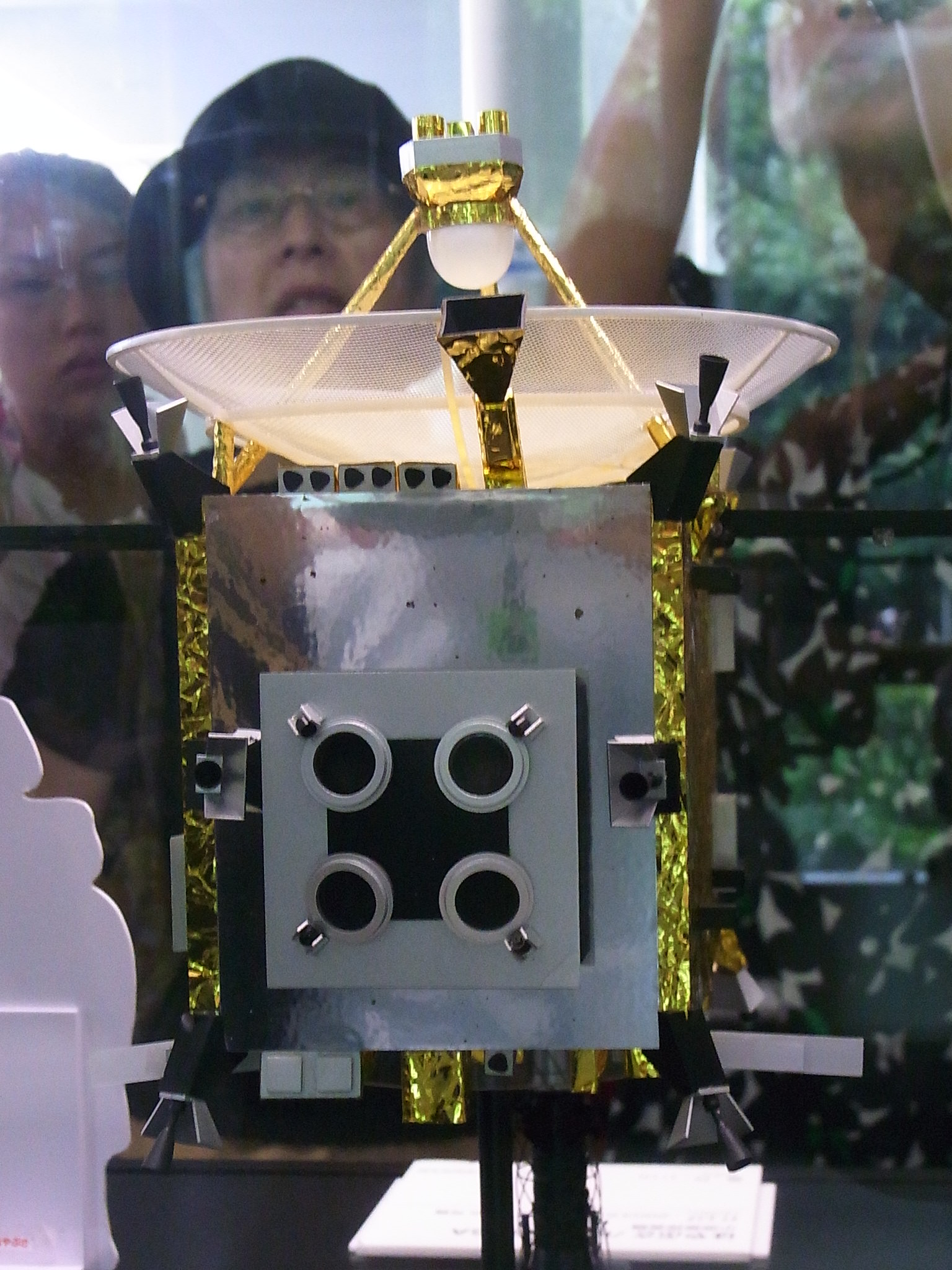

2005년 9월 12일, 하야부사는 마침내 이토카와에서 약 20km 떨어진 지점에 도착하여 관측을 시작했다. 이후 7km 거리까지 접근하여 이토카와와 상대적인 위치를 유지하며(궤도 형성 대신 "주차" 방식 사용) 상세 관측을 진행했다. 이 과정에서 가시광선 카메라, 근적외선 분광기, 레이저 고도계, 형광 X선 분광기 등 4가지 관측 장비를 이용해 이토카와의 데이터를 수집했다[22]. 하지만 관측 도중 자세 제어에 사용되는 반작용 휠 3개 중 2개가 고장나는 어려움을 겪었다.

2005년 11월, 하야부사는 이토카와 표면의 물질을 채취하여 지구로 가져오는 샘플 리턴 임무를 위해 두 차례 착륙을 시도했다. 여러 차례의 리허설 끝에 착륙 지점은 암석이 비교적 적은 '뮤제스 씨(MUSES-C) 지역'으로 결정되었다.

이후 하야부사는 연료 누출, 통신 두절 등 여러 위기를 겪으며 귀환 일정이 2007년에서 2010년으로 연기되었다. 마침내 2010년 6월 13일, 하야부사의 샘플 캡슐이 지구 대기권에 재진입하여 호주 우메라 사막 지대에 성공적으로 착륙했다. 2010년 11월 16일, 일본 우주 항공 연구 개발 기구(JAXA)는 캡슐 내부에서 발견된 미립자들이 이토카와에서 유래한 것임을 공식적으로 확인했다고 발표했다[2]. 이는 인류 역사상 처음으로 달 이외의 천체에서 샘플을 채취하여 지구로 가져온 쾌거였다.

4. 1. 하야부사의 주요 관측 결과

하야부사에 의한 이토카와 탐사는 관측 기간이 2005년 9월부터 11월까지 약 2개월 반으로 짧았고, 탐사선의 자세 제어용 반작용 휠 고장으로 예정대로 관측을 수행하지 못한 부분도 있었으나, 여러 중요한 과학적 데이터를 확보하는 성과를 거두었다. 하야부사는 표면 사진 약 1500장, 근적외선 분광기에 의한 8만 개 이상의 스펙트럼 데이터, 약 167만 점의 레이저 고도계 데이터, 형광 X선 분광계 스펙트럼 데이터 등을 획득했다[23].

이 관측들을 통해 이토카와의 구체적인 모습이 밝혀졌다. 이토카와의 크기는 535m × 294m × 209m (± 1m)이며[24], 자전축은 황도면에 거의 수직이고 지구 등 다른 태양계 행성들과는 반대 방향으로 자전(역방향 자전)한다[24]. 자전 주기는 약 12.1324 ± 0.0001 시간으로 확인되었다[15]. 또한, 이토카와 주변을 상세히 관측한 결과, 직경 1m 이상의 크기를 가진 위성은 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다[25].

하야부사 탐사와 이후 지구로 가져온 시료 분석을 통해, 작은 크기의 소행성에 대한 새로운 사실들이 드러났다. 이토카와의 질량과 부피를 계산한 결과, 내부의 약 40%가 빈 공간인 래블 파일 천체(rubble pile)일 가능성이 높다는 점이 밝혀졌다. 이는 작은 암석 조각들이 약한 중력으로 엉성하게 뭉쳐 있는 형태를 의미한다. 또한 분광 관측과 암석 시료 분석 결과, 이토카와는 지구에서 발견되는 일반 콘드라이트 운석 중 LL4, LL5, LL6 타입과 유사한 물질로 구성되어 있음이 확인되었다. 이토카와 표면 물질이 우주 풍화를 겪었다는 증거도 발견되었는데, 이는 지구에 떨어지는 운석의 약 80%를 차지하는 일반 콘드라이트의 상당수가 이토카와와 같은 S형 소행성에서 유래했을 가능성을 강하게 시사한다.

이토카와의 형성 과정에 대한 단서도 얻어졌다. 약 20km 크기의 모천체가 거대한 충돌로 파괴된 후, 그 파편들이 다시 모여 현재의 이토카와를 형성했을 것으로 추정된다. 또한, 이토카와의 중력이 매우 약하기 때문에 표면의 물질들이 지속적으로 행성간 공간으로 빠져나가고 있는 것으로 보인다.

5. 물리적 특성

이토카와는 S형 소행성으로 분류되며, 근일점이 지구 궤도 안쪽으로 들어오는 아폴로군에 속하는 지구 근접 소행성이다. 지구 궤도와의 최소 거리가 가깝고 평균 반지름이 약 160m (장경 약 500m) 정도 되어 잠재적으로 위험한 소행성(PHA)으로도 분류된다.

2001년 골드스톤에서 이루어진 레이더 이미징 관측 결과, 이토카와는 길이가 약 630±60 미터, 너비가 약 250±30 미터인 길쭉한 타원체 형태를 가진 것으로 나타났다. 이후 하야부사 탐사를 통해 이러한 형태가 확인되었으며, 이토카와가 서로 다른 두 개의 천체가 중력에 의해 결합한 접촉 쌍성일 가능성이 제기되었다. 하야부사가 촬영한 이미지는 표면에 충돌구가 거의 없고, 매우 거친 암석들로 뒤덮여 있음을 보여주었는데, 이는 탐사팀에 의해 파편 더미 구조로 묘사되었다.[6]

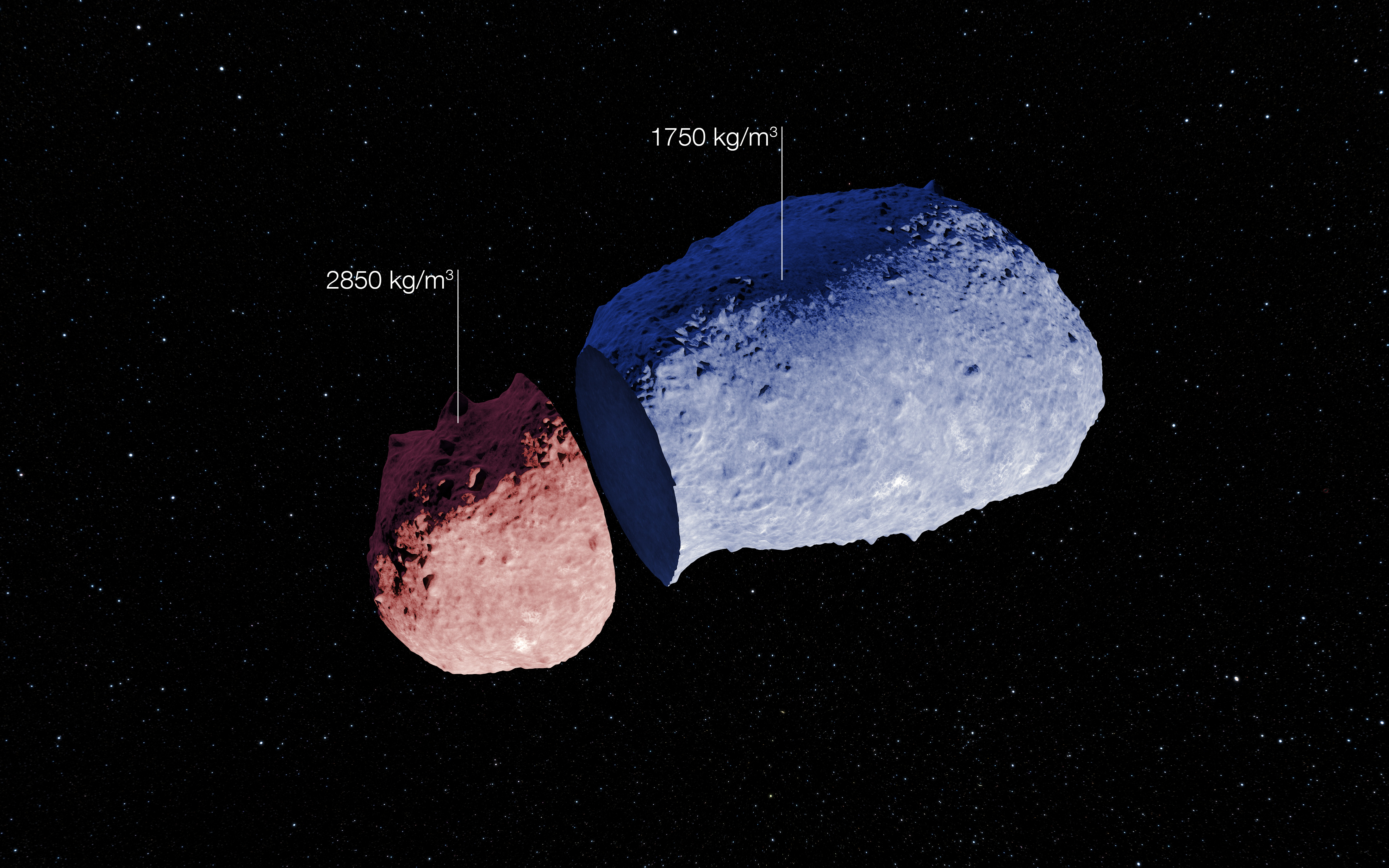

이토카와의 밀도는 고체 암석으로 이루어졌다고 보기에는 상당히 낮다. 질량과 부피를 고려했을 때 내부의 약 40%가 빈 공간(공극)으로 이루어진 래블 파일 천체(rubble pile)로 추정된다. 이는 이토카와가 단일 암석 덩어리(모놀리스)가 아니라, 과거 소행성 충돌 등으로 인해 부서진 파편들이 다시 느슨하게 뭉쳐 형성된 천체임을 시사한다. YORP 효과 측정에 따르면, 이토카와를 구성하는 두 부분의 밀도도 서로 다른 것으로 나타났다. 작은 부분은 약 2.9 g/cm3, 큰 부분은 약 1.8 g/cm3로 추정된다.

소행성과 같은 작은 천체는 태양 복사 에너지의 흡수와 방출 불균형으로 인해 자전 속도가 변하는 YORP 효과의 영향을 받는다. 이토카와의 경우, 초기 지상 관측에서는 YORP 효과 관측 결과에 대한 논란이 있었으나[26][23], 2014년 유럽 남방 천문대(ESO)의 관측 보고에 따르면 이토카와의 자전 속도는 느려지는 것이 아니라 오히려 1년에 0.045초씩 빨라지고 있는 것으로 확인되었다. 연구진은 이러한 자전 가속의 원인을 땅콩 모양으로 잘록한 소행성의 각 부분(엽)의 밀도가 서로 다르기 때문으로 추정하며(작은 덩어리 2.85 g/cm3, 큰 덩어리 1.75 g/cm3), 이는 이토카와가 두 개의 작은 천체가 충돌하여 합체된 파편 더미 구조라는 가설을 뒷받침한다.[27][28]

5. 1. 구성 성분

2011년 사이언스지에 발표된 연구에 따르면, 하야부사가 이토카와에서 수집한 먼지 분석 결과, 이토카와는 더 큰 소행성이 부서진 내부 파편으로 구성되었을 가능성이 제기되었다.[7] 소행성 표면에서 수집된 먼지는 약 800만 년 동안 우주 환경에 노출된 것으로 추정된다.[7]=== 주요 성분 ===

화학 및 광물학적 분석 결과, 이토카와의 조성은 저철분, 저금속 보통 콘드라이트(LL 콘드라이트) 운석과 매우 유사한 것으로 밝혀졌다.[8] 이는 하야부사가 이토카와 현지에서 수행한 분광 관측 결과와도 일치하며, 지구로 가져온 미립자에 대한 다양한 분석을 통해 더욱 확실해졌다. SPring-8을 이용한 X선 마이크로 CT 분석[40], 방사광 X선 회절 및 고해상도 전자 현미경 분석[41], 산소 동위원소 분석[42], 중성자 방사화 분석[43] 등 여러 연구에서 이토카와 미립자가 LL 콘드라이트의 특징을 보이는 것으로 확인되었다. 주요 구성 광물로는 감람석이 가장 많고, 그 외 휘석, 사장석, 황화철(트로일라이트), 테나이트, 크로마이트 등이 확인되었다.[32][41] 오사카 대학의 분석에 따르면, 이 입자들의 평균 밀도는 3.4 g/cm3으로 추정되었다.[40]

이토카와 미립자 분석 결과, 열 변성 정도가 다른 LL4, LL5, LL6 타입의 입자들이 섞여 있는 것으로 나타났다.[40][41][42] 이는 이토카와가 단일 암체가 아니라, 다양한 열 이력을 가진 암석 조각들이 뭉쳐 형성된 각력암 구조를 포함하고 있음을 시사한다. 특히, 열 변성을 많이 받은 LL5, LL6 타입과 상대적으로 덜 받은 LL4 타입이 공존하는 것은, 이토카와의 모천체가 파괴될 때 중심부(고온 변성)와 표면부(저온 변성)의 물질이 섞여 재결합했을 가능성을 보여준다. 연구자들은 모천체의 크기를 직경 약 20km로 추정하며, 중심부 온도는 약 650°C[42]에서 800°C[41]에 달했을 것으로 본다. 이토카와 표면에서 관찰되는 암괴 중 상당수가 수 cm에서 10cm 크기의 작은 돌들이 뭉쳐진 듯한 각력암 형태를 띠는 것도 이러한 추정을 뒷받침한다.[38]

=== 우주 풍화 ===

S형 소행성으로 분류되는 이토카와의 표면은 보통 콘드라이트 운석과는 다른 스펙트럼 특성을 보인다. 이는 오랫동안 소행성과 운석 연구의 수수께끼였으나, 이토카와 탐사를 통해 우주 풍화가 그 원인임이 밝혀졌다. 이토카와 표면의 어두운 철 색상은 미소유성체의 지속적인 충돌과 태양풍에 포함된 고에너지 입자에 의해 표면 물질이 변화(풍화)한 결과로 해석된다.[8] 즉, 원래 LL 콘드라이트와 유사한 물질이었으나 오랜 시간 우주 환경에 노출되면서 표면의 광학적 특성이 변한 것이다. 이는 지구에서 발견되는 보통 콘드라이트 운석의 상당수가 S형 소행성에서 유래했을 것이라는 가설을 강력하게 지지한다.

=== 물과 유기물 ===

하야부사가 가져온 이토카와 미립자 분석을 통해 여러 연구팀이 물(OH 및 H2O)의 존재를 확인했다.[9][11] 특히 감람석과 휘석 입자에서 물이 발견되었으며, 일부 입자 가장자리에는 물 성분이 최대 1.2 at%까지 농축되어 있었다.[9] 이 물의 동위원소 조성은 태양계 내부의 물이나 탄소질 콘드라이트의 물과 유사한 특징을 보였다.[11]

물의 기원으로는 태양풍에 포함된 수소 이온이 이토카와 표면의 산소 원자와 결합하여 생성되었을 가능성이 유력하게 제기된다.[9][12][13] 이는 지구의 물 기원 중 일부가 소행성에서 태양풍에 의해 생성된 물이 우주 먼지 형태로 유입된 것일 수 있다는 가설을 뒷받침한다.[12][13] 이토카와 전체의 규산염(BSI)에 포함된 물의 양은 지구의 암석에 포함된 물의 양과 비슷한 수준으로 추정되며, 이는 이토카와가 과거에는 "물이 풍부한 소행성"이었음을 시사한다.[10] 또한, 일부 미립자(RA-QD02-0612, "아마존")에서는 물과 함께 유기물의 존재도 보고되었다.[11]

=== 표면 특징 ===

이토카와 표면에는 먼지 연못이라고 불리는 독특한 지형이 확인되었다.[14] 이는 대기가 없는 천체의 움푹 들어간 곳(크레이터 등)에 미세한 먼지가 쌓여 형성된 부드러운 퇴적층으로, 주변의 암석 지형과 뚜렷한 대조를 이룬다. 사가미하라(Sagamihara) 및 뮤즈 해(Muses Sea) 지역에서 발견된 이 먼지 입자들의 크기는 수 밀리미터(mm)에서 1cm 미만으로 다양했다.[14] 또한, '블랙 볼더(Black Boulder)'라고 불리는 유난히 검은 암괴도 발견되었는데, 이는 주변 암석과 달리 강한 충격을 받아 변성되었을 가능성이 제기된다.[38]

6. 지형적 특징

이토카와는 가늘고 긴 형태를 하고 있으며, 장축의 약 3분의 1 지점에서 잘록하게 들어가 크게 굴곡진 모습을 보인다. 이 잘록한 부분을 '목', 크게 굴곡진 약 3분의 1을 '머리', 나머지를 '몸통'에 비유하여, 전체적인 형태가 수달과 비슷하다고 묘사된다. 수달의 목에 해당하는 부분은 폭 약 60m~120m, 깊이 약 20m의 홈 모양이다[24]. 이러한 이토카와의 지형적 특징은 이전에 탐사된 다른 소행성들과는 매우 다르다.

가장 큰 차이점은 표면 상태이다. 이전에 탐사된 소행성들은 표면이 거의 완전히 레골리스(자갈)로 덮여 있었는데[33], 이는 소천체 충돌로 생성된 레골리스가 작은 중력 때문에 표면 전체로 퍼져나갔기 때문으로 여겨졌다. 하지만 이토카와는 표면의 약 80%가 암괴로 덮여 있고, 레골리스로 덮인 부분은 약 20%에 불과하다[33]. 즉, 이토카와는 레골리스 분포에 뚜렷한 지역성을 보인다. 하야부사의 상세 영상 분석 결과, 레골리스로 덮인 대표적인 지역인 '뮤즈의 바다'의 레골리스 입경은 직경 1cm에서 수 센티미터 크기임이 밝혀졌다[33].

상세 영상 분석 결과, 이토카와의 큰 암괴 위에는 레골리스가 전혀 보이지 않았고, 불안정하게 걸쳐 있는 암석도 발견되지 않았으며 모든 암석은 중력적으로 안정된 상태였다. 또한, 다른 천체에서 흔히 보이는 원형의 크레이터가 이토카와에서는 모두 불분명한 형태를 띠고 있다는 점도 특징이다. 이러한 관찰 결과는 이토카와 표면의 레골리스가 빈번한 진동으로 인해 유동화되어 이동하는 현상이 일어나고 있음을 시사한다[33].

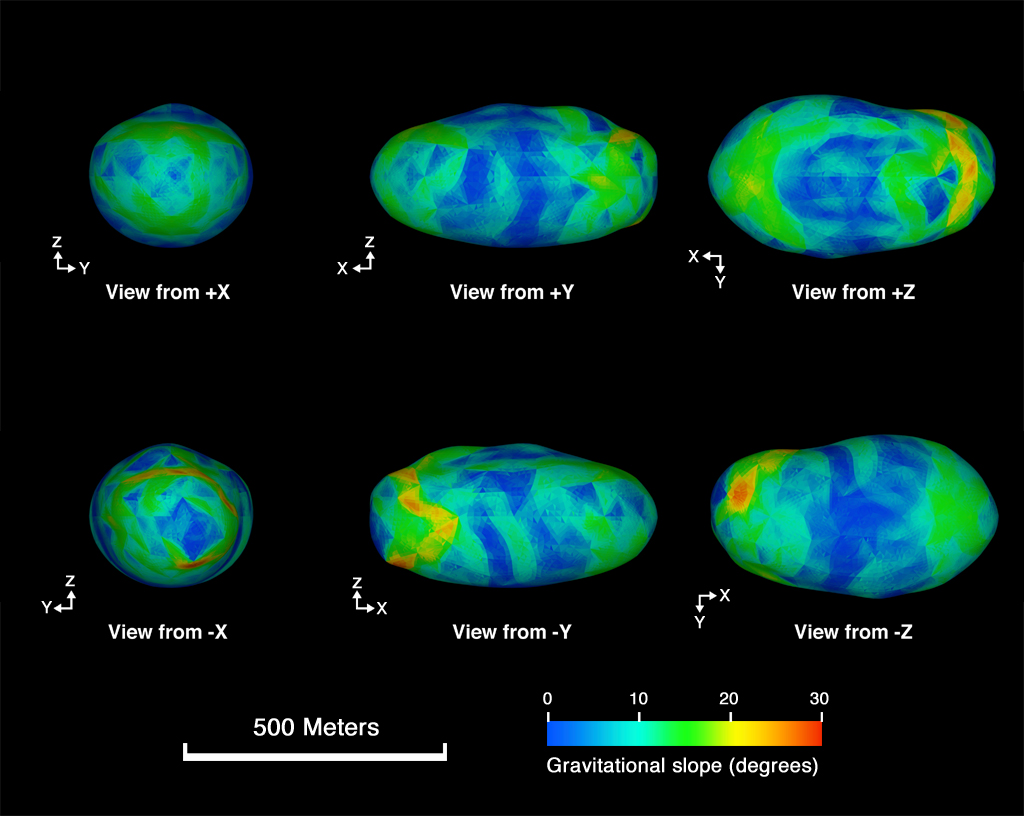

실제로 이토카와 표면의 중력 분포를 계산해보면, 레골리스가 발견되는 지역은 이토카와에서 가장 지대가 낮고 중력적으로 안정된 장소에 해당한다. 이는 소천체 충돌 등으로 발생한 레골리스가 진동을 통해 표면에서 가장 안정적인 곳으로 모여들었음을 의미한다. 또한, 사면 위 암괴의 긴 축이 사면 경사 방향과 직교하게 정렬되어 있거나, 큰 돌 주변에 작은 돌들이 모여 있는 등, 지구의 산사태 퇴적 지형과 유사한 모습도 관찰되었다[33][34]. 이는 이토카와에 소천체가 충돌할 때마다 발생하는 진동이 암괴 속 레골리스를 분리시키고, 분리된 레골리스가 중력적으로 안정된 곳으로 이동하여 쌓이는 과정을 반복했음을 보여준다. 에로스의 크레이터 내부에 레골리스가 연못처럼 쌓인 현상과 유사하지만, 이토카와에서는 천체 전체 규모로 진동에 의한 지형 변화가 발생하고 있다는 점이 다르다[33][34].

이러한 천체 전체 규모의 진동에 의한 지형 변화는 이토카와에서 처음으로 관찰된 현상이다. 직경 수백 미터에 불과한 작은 천체인 이토카와는 아주 작은 물체의 충돌에도 전체가 진동할 수 있다. 수많은 충돌을 겪으며 누적된 진동이 현재의 독특한 지형을 만든 것으로 보인다. 소천체 충돌 외에도 지구 및 화성 등 행성에 근접할 때 받는 조석력 또한 이토카와를 진동시키는 요인으로 작용했을 수 있다. 이처럼 진동에 의해 지형이 변화하는 현상은 탐사선이 방문한 천체 중 가장 작은 이토카와였기에 비로소 관찰될 수 있었다[33][34].

6. 1. 암괴 분포

이토카와 표면의 암괴 밀도는 에로스보다 크다. 또한 암괴는 이토카와 표면의 레골리스가 모인 지역 외에도 거의 균일하게 분포하고 있음이 밝혀졌다[35]. 이토카와 표면의 암괴 모양은 실험실에서 암석을 충돌시켜 만들어진 파편의 모양과 매우 일치하며, 이는 이토카와 표면의 암괴가 충돌이 반복되면서 형성되었음을 시사한다. 또한 이토카와 표면에는 큰 암괴가 갈라져 여러 개가 된 것으로 보이는 것도 발견되었으며, 이는 이토카와 상의 암괴가 충돌에 의해 파괴된 것으로 생각된다[35].이토카와에서 발견되는 가장 큰 암괴는 통칭 요시노다이로 불리며, 크기는 50m×30m×20m로 이토카와 본체의 약 10분의 1에 달한다. 이러한 크기의 암괴는 이토카와에서 발견되는 가장 큰 크레이터 모양 지형인 직경 100m급 크레이터 형성 시에는 만들어지기 어렵다. 또한 에로스 등 다른 소행성에서는 암괴가 크레이터 형성 시에 만들어지기 때문에 분포가 편향되어 있는 반면, 이토카와에서는 암괴 분포에 뚜렷한 편향이 보이지 않는다. 이러한 점들을 고려할 때, 이토카와의 암괴 대부분은 이토카와 자체에서 만들어진 것이 아니라, 이토카와의 모천체 상에서 형성되었거나 모천체가 큰 충돌로 파괴될 때 형성된 것으로 추정된다. 이는 이토카와가 모천체 파괴 후 그 잔해 암괴 일부가 모여 형성된, 이른바 라블 파일 천체라는 가설을 뒷받침하는 유력한 근거가 된다. 또한, 머리와 몸통 부분이 연결된 듯한 이토카와의 형태 역시 이러한 가설을 시사한다.

6. 2. 특징적인 크레이터

이토카와의 지형적 특징 중 하나는 크레이터의 형태이다. 다른 태양계 천체에서 흔히 보이는 밥그릇 모양의 크레이터가 이토카와에서는 발견되지 않는다.[36] 고해상도 영상과 형상 모델 분석 결과, 다른 천체의 크레이터보다 훨씬 얕고 무너진 원형의 움푹한 곳 수십 개가 발견되었다. 이러한 지형은 충돌 외에는 형성되기 어렵다고 여겨지므로, 이 움푹한 곳 대부분이 충돌 크레이터일 것으로 추정된다.[36]또한, 이토카와에는 크레이터로 보이는 지형의 수가 전체적으로 적으며, 특히 작은 크기의 크레이터가 부족하다.[36] 이는 에로스에서도 관찰된 현상이다. 이토카와의 크레이터 수가 적고 형태가 특이한 이유에 대해서는 여러 가설이 제시되고 있다.

- 외인설: 애초에 크레이터를 형성하는 충돌 자체가 적었다는 설명이다.[36]

- 내인설: 형성된 크레이터가 지형 변화로 붕괴되어 소멸했거나, 지질학적 원인으로 크레이터가 잘 생기지 않는다는 설명이다.[36]

- 레골리스 이동설: 내인설 중 유력한 가설로, 이토카와가 소천체 충돌이나 행성 접근 시 발생하는 조석력 등으로 진동할 때 표면의 레골리스가 유동화되어 움푹한 크레이터 내부로 이동하면서 크레이터를 메우고, 이로 인해 깊이가 얕아지고 형태가 무너져 결국 소멸한다는 것이다.[33][34][36] 이 가설은 이토카와에서 보이는 얕고 무너진 형태의 특이한 크레이터를 설명할 수 있다. 하지만 이토카와 표면의 레골리스 두께가 크레이터를 완전히 메울 만큼 두껍지 않다는 반론이 있으며[36], 레골리스가 적은 암괴 지역에서 발견되는 크레이터 역시 특이한 형태를 보이는 이유를 설명하기 어렵다는 지적도 있다.[36]

- 중력 영향설: 이토카와처럼 중력이 작은 천체에서는 크레이터 형성 시 많은 물질이 우주 공간으로 흩어져 버려 크레이터 가장자리(rim) 형성이 잘 이루어지지 않아 결과적으로 얕은 크레이터가 만들어진다는 가설이다.

- 내부 구조 영향설: 이토카와 내부가 비교적 큰 암괴들로 이루어져 있어, 크레이터 형성 시 이 내부 암괴들이 바닥 형성을 방해하여 얕은 크레이터가 생긴다는 가설이다.

한편, 크레이터 후보 중 가장 큰 알코나 지역 같은 경우, 보는 방향에 따라 움푹 들어가 보이기도 하고 오히려 솟아 보이기도 하는 등 크레이터로 보기에는 매우 특이한 형태를 하고 있다. 이 때문에 이토카와에서 발견된 얕고 무너진 원형의 움푹한 곳들이 정말 크레이터인지에 대해서는 전문가들 사이에서도 아직 완전한 합의가 이루어지지 않았다.

7. 지질학적 특징

이토카와는 스펙트럼형으로 S형 소행성으로 분류된다. 2005년 일본의 소행성 탐사선 하야부사가 방문하여 상세한 탐사를 진행했으며, 이를 통해 작은 크기의 소행성에 대한 많은 지질학적 정보가 밝혀졌다.

평균 반지름 약 160m, 가장 긴 부분의 길이가 약 500m에 불과한 이토카와는 행성 탐사선이 탐사한 천체 중 가장 작은 크기를 가지고 있다. 질량과 부피 측정 결과, 내부의 약 40%가 빈 공간(공극)으로 이루어진 래블 파일 천체일 것으로 추정된다. 이는 단단한 암석 덩어리가 아니라 여러 크고 작은 암석 조각들이 중력으로 느슨하게 뭉쳐 있는 구조임을 의미한다.

이러한 구조는 이토카와의 형성 과정과 관련이 있는 것으로 보인다. 약 20km 크기의 모천체가 과거에 큰 충돌로 인해 파괴되었고, 이때 발생한 파편들이 다시 모여 현재의 이토카와를 형성했다는 가설이 유력하다. 또한, 이토카와는 중력이 매우 약하기 때문에 표면의 물질이 지속적으로 행성간 공간으로 빠져나가고 있을 가능성도 제기되었다.

이토카와 표면의 구성 물질, 독특한 각력암 구조, 우주 풍화의 흔적 등 더 자세한 지질학적 특징은 하위 섹션에서 다룬다.

7. 1. LL 콘드라이트와 각력암

소행성과 지구에 낙하하는 운석과의 관계에서, 오랫동안 풀리지 않는 문제였던 것은 지구에 낙하하는 운석의 약 8할을 차지하는 보통 콘드라이트와 S형 소행성의 관련성이었다. 보통 콘드라이트는 지구에 떨어지는 운석의 대다수를 차지하지만, 이와 같은 스펙트럼형을 가진 소행성은 거의 발견되지 않았다. 반면 S형 소행성은 스펙트럼형이 석철 운석과 유사하여 같은 지질학적 특징을 가졌을 것으로 추정되었다. 하지만 관측이 진행되면서 소행성대 안쪽에 S형 소행성이 많다는 사실이 밝혀졌고, 태양풍이나 우주 먼지 등에 의해 S형 소행성 표면이 우주 풍화를 겪어 스펙트럼형이 변화했기 때문에 S형 소행성과 보통 콘드라이트의 스펙트럼형이 일치하지 않는 것이며, 보통 콘드라이트의 기원이 S형 소행성이라는 가설이 힘을 얻게 되었다.그러나 보통 콘드라이트의 스펙트럼형을 가진 소행성이 거의 발견되지 않는 이유로, 지구에 낙하하는 소행성은 야르코프스키 효과 등에 의해 편향된 타입이라는 설, 또는 운석 크기의 작은 소행성은 지금까지 관측되지 않았기에 앞으로 관측이 진행되면 보통 콘드라이트에 해당하는 새로운 타입의 소행성이 발견될 것이라는 설 등, 보통 콘드라이트와 S형 소행성과의 관계성을 부정하는 가설도 있었다.[37] 따라서 하야부사에 의한 S형 소행성 이토카와의 탐사에서는 보통 콘드라이트와 S형 소행성과의 관계를 밝히는 것이 기대되었다.

이토카와의 지상 스펙트럼 관측에서는 표면 물질로서, 용융에 의한 분화가 진행된 에이콘드라이트 중 가장 용융 정도가 낮은 시원 에이콘드라이트가 가장 적합하다고 여겨졌다. 한편, 하야부사에 탑재된 근적외선 분광기의 스펙트럼 분석에서는 용융이 진행되지 않은 미분화 운석인 콘드라이트 중, 철 함유량이 낮은 LL 콘드라이트에 해당하며, 특히 열 변성을 겪은 LL5, LL6 타입일 가능성이 높다고 분석되었다. 하야부사 탑재의 형광 X선 분광계 데이터에서도 보통 콘드라이트일 가능성이 높다고 여겨졌지만, 시원 에이콘드라이트일 가능성도 남아 있었다.[23][38]

이토카와 표면 암괴의 상세 이미지를 조사한 결과, 표면에 수 센티미터에서 10cm 크기의 요철이 있는 암괴가 다수 발견되었으며, 그중에는 돌출부가 떨어져 나갈 듯 보이는 것도 있다. 즉, 이토카와의 암괴는 수 센티미터에서 10cm 정도의 작은 돌이 모여 암괴를 형성한 것이 다수 존재하며, 전체의 약 절반이 그러한 구조를 가진 것으로 보인다. 지구에 떨어지는 운석 중에도 작은 돌들이 뭉쳐진 각력암 구조가 발견된다. 이토카와 표면의 요철이 보이는 암괴 역시 각력암일 가능성이 높다. 각력암은 많은 종류의 콘드라이트, 에이콘드라이트에서 보이지만, 시원 에이콘드라이트에서는 거의 확인되지 않는다. 이 점은 이토카와 표면 물질이 LL 콘드라이트이며, 그중 절반가량이 각력암일 가능성을 뒷받침한다.[38]

각력암은 충돌에 의한 충격 등으로 암석이 일부 용융되어 서로 붙어 형성된다. 이토카와처럼 작은 천체에서는 각력암을 형성할 만큼 강한 충돌이 일어나기 어렵다고 여겨지므로, 이 각력암들은 이토카와가 만들어지기 전 모천체에서 형성된 것으로 보인다. 이토카와 표면 암괴의 약 절반이 각력암이라는 사실은, 이토카와의 모천체가 상당한 크기였고, 큰 충돌로 파괴된 뒤 그 파편들이 다시 뭉쳐 현재의 이토카와가 되었음을 시사한다.[38]

또한 이토카와에는 '블랙 볼더'(Black Boulder)라 불리는 검은 암괴가 존재한다. 블랙 볼더가 형성된 이유로 우주 풍화를 생각할 수 있지만, 그렇다면 주변의 다른 암괴도 동일하게 검게 변해야 하므로 설득력이 떨어진다. 따라서 블랙 볼더 자체의 특성 때문에 검게 변했을 것으로 생각된다. 강한 충격으로 전체가 검게 변한 운석이 발견되는 사례를 볼 때, 블랙 볼더 역시 강한 충격을 받아 검게 변했을 가능성이 제기된다. 이는 이토카와 표면 암괴 중 일부가 과거 강한 충격을 경험했을 수 있음을 보여준다.[38]

7. 2. 우주 풍화

이토카와는 이전에 탐사된 다른 소행성들과 달리 표면의 장소에 따라 반사율과 색깔에 뚜렷한 차이가 나타나는 특징이 있다[39]. 예를 들어, 갈릴레오 탐사선이 관측한 가스프라와 이다는 장소별 색깔 차이는 있었지만 반사율은 거의 일정했고, 니어 슈메이커가 탐사한 에로스는 반사율 차이는 있었지만 색깔 차이는 거의 없었다. 반면 이토카와는 전체적으로 붉은색을 띠지만 그 정도가 위치마다 다르며, 붉은색이 강한 부분은 반사율이 낮고 푸른색을 띤 부분은 반사율이 높다는 것이 밝혀졌다[39].일반적으로 표면의 색깔과 반사율 차이는 구성 광물의 차이로 설명되지만, 하야부사의 근적외선 분광기 관측 결과 이토카와 표면의 광물 조성은 장소에 따른 큰 차이가 없었다. 따라서 이러한 차이는 우주 풍화의 정도 차이 때문으로 여겨진다. 대기가 없는 천체 표면은 태양풍이나 행성간 먼지의 고속 충돌로 인해 가열, 증발, 재응축 과정을 겪으며 미세한 철 입자가 생성된다. 이 철 입자 때문에 표면이 붉고 어두워지는 현상이 우주 풍화이다. 따라서 최근에 생긴 크레이터 내부처럼 우주 풍화가 덜 진행된 곳은 반사율이 높고 푸른색을 띠며, 풍화가 많이 진행된 곳은 반사율이 낮고 붉은색을 띠게 된다[39].

이전에 탐사된 소행성들은 표면이 레골리스로 덮여 있어 거의 균일하게 우주 풍화가 진행되었기 때문에 이토카와처럼 뚜렷한 색깔 및 반사율 차이가 나타나지 않았다. 하지만 표면의 상당 부분이 암석 덩어리(암괴)로 덮여 있는 이토카와에서는 새로운 크레이터가 생기면 풍화되지 않은 신선한 표면이 드러나 색깔과 반사율의 차이가 뚜렷하게 나타나는 것으로 생각된다[39].

또한, 이토카와 탐사 이전에는 우주 풍화가 주로 레골리스 표면에서 일어난다고 여겨졌으나, 하야부사 탐사를 통해 레골리스가 아닌 암석 표면에서도 우주 풍화가 진행된다는 관측 결과가 나왔다. 이는 암석에서의 우주 풍화 메커니즘에 대한 새로운 연구 과제를 제시한다[39].

8. 이토카와 물질의 초기 분석

하야부사 계획(MUSES-C)이 진행되던 1999년 12월부터 샘플 리턴으로 얻어질 소행성 시료를 분석할 팀 공모가 시작되었다. 2000년 4월 마감 후 서류 심사와 모의 시료 분석 심사를 거쳐, 하야부사 발사 전인 2002년에는 분석팀이 거의 확정되었다[29][30]。

2008년 3월에는 우주항공연구개발기구(JAXA) 사가미하라 캠퍼스 내에 행성 물질 시료 수용 설비(큐레이션 설비)가 완공되어, 2010년 6월로 예정된 하야부사의 귀환과 이토카와 시료 수용을 위한 체제가 마련되었다[31]。

2010년 6월 13일, 하야부사는 지구로 귀환하여 본체는 대기권에서 소멸했지만, 캡슐은 오스트레일리아 우메라 시험장에 성공적으로 착륙했다. 캡슐은 신속하게 회수되어 6월 18일 사가미하라 캠퍼스의 행성 물질 시료 수용 설비로 옮겨졌고, X선 CT 촬영과 외부 세척 등을 거쳐 6월 20일 클린 챔버에 안전하게 수납되었다. 이로써 착륙 일주일 이내에 지구 물질에 의한 오염 우려가 없는 환경으로 옮겨졌다.

두 차례의 이토카와 착륙 시도에서 탄환 발사에 의한 시료 채취가 이루어지지 않아 샘플 캐쳐 내 물질 확인에 어려움이 있었다. 연구팀은 특수 제작된 테플론 헤라로 샘플 캐쳐 내부를 긁어내고, 이를 주사 전자 현미경으로 관찰하는 방법을 고안하여 마침내 암석질 미립자의 존재를 확인했다.

테플론 헤라에 부착된 미립자 분석 결과, 감람석, 휘석, 사장석, 황화철, 크롬철광 등이 확인되었고, 이들 광물의 조성과 조합은 보통 콘드라이트와 유사했다. 이는 하야부사의 원격 탐사 결과와도 일치하여, 채취된 미립자가 이토카와에서 유래한 것임을 강하게 시사했다[32]。

이후 이토카와 유래 미립자 채취가 진행되었고, 2011년 4월 초순까지 공모를 통해 선정된 초기 분석팀에 제1차 분배가 이루어져 본격적인 과학적 분석이 시작되었다. 분석 결과는 하야부사 탐사 약정에 따라 미국 측에도 제공되었으며, 추후 국제 공모를 통한 추가 분석도 예정되었다.

이러한 초기 분석 결과들은 이토카와와 같은 작은 소행성에 대한 이해를 크게 넓히는 계기가 되었다. (자세한 분석 결과는 하위 문단 참고)

8. 1. LL 콘드라이트 확인

2010년 6월 하야부사가 지구로 귀환시킨 캡슐에서 확인된 이토카와의 미립자에 대한 분석이 진행되었다. 이 분석을 통해 이토카와를 구성하는 물질의 정체가 밝혀졌다.2011년 4월 초까지, 공모를 통해 선정된 8개의 초기 분석 팀에 이토카와 미립자가 분배되어 분석이 시작되었다[29][30]. 오사카 대학 그룹은 SPring-8의 X선 마이크로 CT를 이용해 미립자 40개의 3차원 구조를 비파괴 조사하고 내부 구조를 분석한 결과, 모든 미립자가 LL 콘드라이트와 유사하다는 것을 확인했다[40]. 도호쿠 대학 등 그룹은 미립자 38개에 대한 방사광 X선 회절 분석과 고해상도 전자 현미경 분석을 통해, 미립자가 감람석을 주성분으로 하고 휘석, 사장석, 트로일라이트, 테나이트, 크로마이트 등으로 구성되어 있음을 밝혔다. 이는 지구상 암석에서는 볼 수 없는 보통 콘드라이트의 특징적인 조성으로, 특히 감람석 함량이 높아 LL 콘드라이트 운석과 가장 가깝다는 결론을 내렸다[41]. 홋카이도 대학 그룹은 미립자 28개의 산소 동위원소 분석을 통해, 16O 비율이 지구 물질보다 낮은 보통 콘드라이트의 분포와 일치함을 확인했다[42]. 도쿄도립대학 등의 그룹이 실시한 중성자 방사화 분석에서도 미립자의 원소 조성이 콘드라이트 운석과 일치하는 것으로 나타났다[43]. 이러한 분석 결과들은 하야부사의 이토카와 관측 결과와도 일치하며, 이토카와 표면 물질이 LL 콘드라이트임을 최종적으로 확인시켜 주었다.

오사카 대학의 분석에 따르면, 이토카와에서 채취된 입자의 밀도는 3.4g/cm3으로 추정되었다[40]. 오사카 대학과 도호쿠 대학의 분석 결과, 이토카와 미립자는 대부분 열 변성을 받은 LL5 또는 LL6 타입에 가깝지만, 일부는 열 변성을 거의 받지 않은 LL4 타입에 가까운 것도 발견되었다. 이는 이토카와에 열 변성 상태가 다른 암석이 섞인 각력암이 존재할 가능성을 시사한다[40][41]. 홋카이도 대학의 산소 동위원소비 분석 결과, 이토카와 미립자는 지구 물질보다 넓은 범위의 동위원소비를 보여, 지구보다 열 변성 작용이 약했음을 나타냈다[42].

이토카와와 같이 작은 천체에서는 자체적으로 열 변성이 일어나기 어렵다. 따라서 이러한 분석 결과들을 종합해 볼 때, 이토카와의 모천체는 직경 20km 정도의 크기였을 것으로 추정된다. 이 모천체의 중심부는 약 800°C(도호쿠 대학 추정) 또는 약 650°C(홋카이도 대학 추정)의 열 변성을 겪었으며, 이후 큰 충돌로 인해 파괴되었다. 이때 모천체 중심 부근의 열 변성을 강하게 받은 물질(LL5, LL6)과 표면 부근의 열 변성이 약한 물질(LL4)이 섞여 재집적되면서 현재의 이토카와가 형성된 것으로 보인다[40][41][42].

열 변성 정도가 다양하고 약한 LL4 타입 물질이 발견된 것은, 이토카와 미립자 내에 모천체가 열 변성을 받기 전의 정보가 남아있을 가능성을 의미한다. 따라서 이토카와 미립자에 대한 지속적인 분석은 이토카와 모천체와 같은 작은 천체의 형성과 진화 과정, 나아가 태양계 형성 초기의 사건에 대한 중요한 단서를 제공할 것으로 기대된다[41][42].

8. 2. 미립자의 특징과 우주 풍화

오사카 대학 그룹의 이토카와 미립자 3차원 구조 분석에 따르면, 이토카와에서는 달의 레골리스와 비교하여 밀리미터 이하의 작은 레골리스가 적을 가능성이 지적되었다. 이는 이토카와의 작은 중력에서는 미세한 레골리스가 충돌 충격으로 우주 공간으로 날아가 버리거나, 작은 입자가 정전기적으로 부유하여 사라졌을 가능성, 그리고 이토카와에서 끊임없이 발생하는 것으로 보이는 소행성 충돌에 의한 진동으로 인해, 이른바 브라질 너트 효과에 의해 어느 정도 큰 입자가 표면에 모였을 가능성 등이 원인으로 고려된다.[40]미립자의 형태를 보면, 충돌 파편으로 생각되는 뾰족한 것뿐만 아니라 둥근 미립자도 존재한다. 이는 충돌로 형성된 미립자가 이토카와에서 자주 발생하는 소행성 충돌에 의한 진동으로 서로 접촉하며 표면이 깎여 둥글게 만들어진 것으로 추정된다. 또한, 이토카와 미립자에는 달 미립자에서 보이는 것과 같은 대규모 융해 흔적이 전혀 발견되지 않는데, 이는 이토카와에서의 충돌 속도가 달의 충돌 속도(약 5km/s)의 절반 이하이기 때문으로 생각된다. 이처럼 이토카와 미립자는 달 미립자와 비교하여 중력이 작은 천체 특유의 특징을 가지고 있음이 밝혀졌다.[40]

이바라키 대학 등의 그룹은 이토카와 미립자를 수지로 굳힌 뒤 다이아몬드 칼날로 0.1um 두께의 얇은 절편으로 만들어 주사 투과형 전자 현미경으로 관찰했다.[44] 그 결과, 미립자 표면에서 약 50nm 깊이까지 철 성분이 풍부한 초미립자인 하얀 점들이 다수 확인되었다. 더 자세한 분석 결과, 표면에서 약 15nm까지는 철, 황, 마그네슘이 풍부하고 규소가 부족한 층이 있으며, 그 안쪽에는 광물의 결정 구조가 부분적으로 파괴되고 금속 철의 초미립자가 다수 형성된 층이 약 50nm 깊이까지 분포하는 것으로 나타났다. 이는 주로 태양풍에 의한 우주 풍화로 미립자 표면이 변화했음을 보여주는 구체적인 증거이다. 이 발견은 이토카와와 같은 S형 소행성의 표면 스펙트럼이 우주 풍화에 의해 변화하여 일반 콘드라이트 운석과 달라 보였으며, 따라서 일반 콘드라이트의 모천체 대부분이 S형 소행성이라는 가설을 실증하는 중요한 결과이다.[45]

또한, 이토카와 미립자 중에는 부분적으로 녹아 거품이 발생한 하얀 입자나 결정이 깨진 부분이 보이는 것도 있다. 이는 강한 충격이 가해졌음을 나타내며, 이토카와의 모천체가 과거에 겪었던 격렬한 충돌의 흔적으로 해석된다.[44]

8. 3. 물질 방출

도쿄 대학 등의 연구 그룹은 하야부사가 채취한 3개의 이토카와 미립자에 대해 헬륨, 네온, 아르곤, 크립톤, 제논과 같은 희가스의 동위원소 분석을 실시했다. 분석 결과, 3개의 미립자 모두에서 높은 농도의 헬륨, 네온, 아르곤이 검출되었다. 이들 동위원소 비율은 태양풍의 조성과 일치하여, 이 입자들이 이토카와 표면에서 태양풍에 직접 노출된 물질임을 시사한다. 반면, 크립톤과 제논은 검출되지 않았는데, 이는 이토카와를 구성하는 것으로 여겨지는 보통 콘드라이트 LL5나 LL6 유형 운석에 포함된 양을 고려할 때 검출 한계 이하인 것으로 추정된다[30]。특히 4He 분석 결과는 3개의 미립자가 각각 다른 태양풍 노출 이력을 가지고 있음을 보여주었다. 이는 이토카와의 표토(레골리스)가 표면에 노출된 후에도 계속 그 자리에 머무는 것이 아니라, 다시 표토층 내부로 들어갔다가 표면으로 나오는 과정을 반복했음을 의미한다[30][44]。 또한, 20Ne 농도를 바탕으로 각 미립자가 태양풍에 노출된 기간을 추정한 결과, 약 150년에서 550년 사이로 나타났다. 실제 노출 기간은 이보다 길 수 있지만, 수천 년을 크게 넘지는 않을 것으로 보인다[30]。

우주선에 의해 생성되는 21Ne이 이번 분석에서 검출되지 않았다는 사실은 중요한 점을 시사한다. 이는 각 미립자가 과거에는 우주선의 영향을 받지 않는 이토카와 내부에 있다가 비교적 최근에 표면으로 노출되었음을 의미한다. 21Ne 미검출 사실로부터 추정되는 각 미립자의 우주선 조사 연대는 수백만 년 이하이다. 이는 이토카와 표면의 미립자가 표면에 머무는 기간이 수백만 년 이하로 비교적 짧다는 것을 나타낸다. 달 표면에서 채취된 입자가 수억 년 동안 표층에 머무는 것으로 추정되는 것과 비교하면 이는 매우 짧은 기간이다. 이러한 결과는 이토카와의 중력이 매우 작기 때문에 표층 물질이 지속적으로 행성 간 공간으로 방출되고 있음을 강력하게 시사한다[30]。 계산에 따르면, 이토카와는 100만 년에 수십 cm의 비율로 표층 물질이 우주 공간으로 사라지고 있으며, 이러한 속도라면 약 10억 년 이내에 모든 물질을 잃어버릴 것으로 예측된다[30][44]。

9. 래블 파일 천체

하야부사가 이토카와를 탐사하는 과정에서 레이저 고도계 등을 사용하여 4가지 방법으로 이토카와의 질량을 측정했다. 각각의 결과는 오차 범위 내에서 일치했으며, 이토카와의 질량은 (3.510 ± 0.105) × 1010 kg으로 추정되었다. 한편, 이토카와의 부피는 두 그룹이 산정한 결과 0.0184 ± 0.00092 km3으로 추정되었고, 그 결과 이토카와의 밀도는 1.90 ± 0.13 g/cm3으로 추정되었다. 이토카와를 구성한다고 생각되는 LL 콘드라이트의 밀도는 약 3.19 g/cm3이므로, 이토카와 내부에는 약 40%의 공극이 존재하는 것으로 추정되었다. 공극률 약 40%는 같은 정도의 크기의 돌을 상자에 채웠을 때의 공극률과 비슷하며, 이는 이토카와가 쇄석이 모여 중력으로 느슨하게 결합된 래블 파일 천체(rubble pile)일 가능성을 시사한다. 또한 오사카 대학 그룹의 이토카와 미립자 분석 결과 등으로부터, 이토카와 미립자는 LL4, LL5, LL6라는 보통 콘드라이트이며, 밀도는 약 3.4 g/cm3임이 밝혀졌고, 이 결과로부터도 이토카와는 래블 파일 천체라는 설이 지지된다[40].

이토카와가 래블 파일 천체라는 증거는 밀도뿐만이 아니다.

- 이토카와에서 보이는 가장 큰 암괴인 통칭 '요시노다이'는, 이토카와 크기의 천체에서 가장 큰 크레이터가 형성될 때 생길 수 있는 암괴의 크기를 훨씬 넘어선다.

- 이토카와는 머리와 몸통이 붙은 수달과 같은 형태를 하고 있는데, 이는 이토카와 전체가 암괴가 모여 형성된 것을 나타내는 것으로 생각된다.

- 이토카와 표면에는 충돌 시의 열에 의해 녹아 굳어진 각력암으로 생각되는 암괴가 다수 발견된다. 그러나 이토카와의 크기로는 각력암이 만들어질 정도로 격렬한 충돌은 발생하기 어렵다는 점도 래블 파일 천체임을 뒷받침한다.

또한 이토카와 미립자 분석 결과, 수백 도의 열에 의해 변성된 보통 콘드라이트의 LL5, LL6과 유사한 유형의 것이 발견되었다. 이는 직경 약 20km 전후의 모천체가 격렬한 충돌에 의해 파괴된 후, 그 쇄석이 다시 모여 현재의 래블 파일 천체인 이토카와가 생겨난 것으로 생각하게 한다[41].

10. 이토카와의 형성과 궤도

(I - 이토카와, E - 지구, S - 태양, M - 화성)]]

이토카와의 모천체는 직경 약 20km 전후의 천체였을 것으로 생각된다. 모천체가 형성된 후 중심부는 수백 도까지 가열되었으나 서서히 식어갔다. 이후 모천체는 큰 충돌을 겪으며 파괴되었고, 이때 발생한 파편들이 다시 뭉쳐 현재의 이토카와가 형성되었다. 이 과정에서 이토카와는 파편들이 느슨하게 뭉친 러블 파일 천체가 되었다. 평균 반지름이 약 160m에 불과한 작은 천체이기 때문에, 아주 작은 물체가 충돌해도 전체적으로 진동이 발생한다. 이러한 잦은 진동으로 인해 표면의 미세한 입자(레골리스)는 중력적으로 안정된 지역에 모이고, 다른 지역은 암석 덩어리가 넓게 분포하는 현재의 모습이 만들어졌다. 이토카와의 표면은 우주 풍화 작용으로 인해 본래 색보다 어둡고 붉은색을 띠지만, 최근의 충돌로 인해 새로운 표면이 드러난 곳은 상대적으로 푸른색을 보이는 경향이 있다.

이토카와는 원래 소행성대 중에서도 태양에 가까운 안쪽 영역에서 형성되었을 가능성이 높다. 이후 특정 궤도 공명 지역이나 화성 궤도와 교차하는 영역을 거치면서 현재와 같은 지구 근접 소행성 궤도로 진화한 것으로 추정된다. 이토카와의 궤도는 지구 및 화성과의 접근이 잦아 장기적인 예측에는 불확실성이 크지만, 약 5000년 전부터는 현재와 거의 비슷한 궤도를 유지하고 있을 가능성이 높다[46].

향후 2010년부터 2178년 사이에 이토카와는 지구에 5번 근접할 것으로 예측되며, 가장 가까울 때의 거리는 약 370만 km에서 700만 km 사이가 될 것이다. 가까운 미래에 지구와 충돌할 위험은 없다[47][46]. 그러나 장기적으로 볼 때, 이토카와는 태양이나 수성, 금성, 지구, 화성과 같은 내행성과 충돌할 가능성이 가장 높다. 지구와 충돌할 확률은 대략 100만 년에 한 번 정도로 추정된다[46].

한편, 이토카와는 중력이 매우 약하기 때문에 표면의 물질이 지속적으로 행성간 공간으로 빠져나가고 있다. 계산에 따르면 100만 년 동안 약 수십 cm 두께의 표층 물질이 우주 공간으로 사라지며, 이러한 속도라면 설령 다른 천체와 충돌하지 않더라도 약 10억 년 이내에 모든 물질을 잃고 소멸할 것으로 예측된다[30][44][46].

11. 지명

이토카와에서 확인된 주요 지형, 암괴, 크레이터 등에는 일본의 우주 개발이나 하야부사 미션과 관련된 이름이 제안되었다.[24] 주요 행성 지명의 이름은 하야부사 과학팀이 제안하였고, 국제천문연맹(IAU)의 행성계 명명 워킹 그룹에 의해 승인되었다. 하야부사 과학팀은 더 작은 표면 특징에 대해서는 임시 이름을 사용하기도 한다.[3][4]

일부 지명은 2007년 5월에 처음 승인되었으며,[48] 이어서 2009년 2월 19일에는 추가적인 지명이 IAU에 의해 승인되었다.[20] 공식적으로 승인된 지명은 미국 지질조사소(USGS)에 의해 목록으로 정리되어 관리된다.[49]

이토카와 표면의 경도는 '블랙 볼더(Black Boulder)'라고 불리는 검은 암괴를 경도 0°의 기준으로 삼고 있다. 이 때문에 블랙 볼더는 통칭 그리니치라고도 불린다.[24]

11. 1. 크레이터

주요 행성 지명의 이름은 ''하야부사'' 과학팀이 제안하고 국제천문연맹(IAU)의 행성계 명명 워킹 그룹(WGPSN)이 승인했다. 하야부사 과학팀은 더 작은 표면 특징에 대해 임시 이름을 사용하기도 했다.[3][4] 2009년 2월 18일, 이토카와 표면에 있는 10개의 충돌구(크레이터)가 공식적으로 명명되었다. 이토카와 표면 특징에 대한 구체적인 명명 규칙은 공개되지 않았다.명명된 크레이터 목록은 다음과 같다.

| 충돌구 | 좌표 | 지름 (km) | 승인 날짜 | 이름의 유래 |

|---|---|---|---|---|

| 카탈리나(Catalina) | 남위 17°, 동경 14° | 0.02 | 2009 | 미국 애리조나주에 위치한 카탈리나 천문대(Catalina Station) |

| 후치노베(Fuchinobe) | 북위 34°, 서경 91° | 0.04 | 2009 | 일본 가나가와현 사가미하라시의 후치노베 지역. JAXA 사가미하라 캠퍼스 근처 지명이다. |

| 간도(Gando) | 남위 76°, 서경 155° | 미확인 | 2009 | 스페인 카나리아 제도의 간도(Gando). 스페인의 발사 시설이 위치한 곳이다. |

| 하마기라(Hammaguira) | 남위 18°, 서경 155° | 0.03 | 2009 | 알제리 사하라 사막에 있던 프랑스의 하마기르(Hammaguir) 발사 기지 및 미사일 시험장. (합동 특수 무기 시험 센터) |

| 가미스나가와(Kamisunagawa) | 남위 28°, 동경 45° | 0.01 | 2009 | 일본 홋카이도의 가미스나가와정. 미소 중력 실험 시설이 있던 마을이다. |

| 카모이(Kamoi) | 북위 6°, 서경 116° | 0.01 | 2009 | 일본 가나가와현 요코하마시의 카모이 지역. NEC 도시바 우주 시스템 공장 근처 지명이다. |

| 고마바(Komaba) | 남위 10°, 동경 102° | 0.03 | 2009 | 일본 도쿄도 메구로구의 코마바 지역. 구 우주과학연구소가 위치했던 곳이다. |

| 로렐(Laurel) | 북위 1°, 동경 162° | 0.02 | 2009 | 미국 메릴랜드주의 도시 로렐. 존스 홉킨스 대학교 응용물리연구소(APL)가 위치한 곳이다. |

| 미야바루(Miyabaru) | 남위 40°, 서경 116° | 0.09 | 2009 | 일본 가고시마현 기모츠키정의 미야바루 지역. 우치노우라 우주 공간 관측소의 레이더 기지가 위치한 곳이다. |

| 산 마르코(San Marco) | 남위 28°, 서경 41° | 미확인 | 2009 | 케냐 근해에 있던 산 마르코 플랫폼. 이탈리아 우주선의 발사 장소로 사용되었다. |

11. 2. 지역 (Regio)

레기오(Regio) 또는 레기오네스(regiones)는 행성 지질학에서 인접 지역과 반사율 또는 색상 차이로 구분되는 넓은 지역을 의미한다. 이토카와의 주요 행성 지명은 하야부사 과학팀이 제안하고 국제천문연맹(IAU)의 행성계 명명 워킹 그룹(WGPSN)이 승인했다. 다음 표는 이토카와에서 명명된 레기오 목록이다.| 지역명 | 좌표 | 지름 (km) | 승인 날짜 | 명명 유래 |

|---|---|---|---|---|

| 아르쿠나 레기오(Arcoona Regio) | 28°N 202°E | 0.16km | 2009년 2월 18일 | 오스트레일리아의 지명. 하야부사의 캡슐 회수지인 우메라 근처이다.[20] 과거에는 "우메라 사막"으로 제안되었으나, 화성의 크레이터 "우메라"에 사용되었기 때문에 기각되었다. |

| 리니어 레기오(LINEAR Regio) | 40°S 232°E | 0.12km | 2009년 2월 18일 | 링컨 근지구 소행성 탐사(LINEAR). 지구 근접 소행성 탐사 프로젝트이며, 이토카와를 포함한 수많은 소행성을 발견했다.[20] |

| 뮤즈-C 레기오(MUSES-C Regio) | 70°S 60°E | 0.3km | 2006년 | 하야부사 탐사선의 개발 당시 명칭인 MUSES-C에서 유래했다.[20] "뮤즈의 바다(Muses Sea)"로 제안되었으며, 이 때문에 초기 문헌에서는 "Muses Sea"로 표기되기도 했다. 이토카와 최대의 레골리스 지역이며, 하야부사가 착륙한 지점과 관련 있다.[50] |

| 오스미 레기오(Ohsumi Regio) | 33°N 207°E | 0.14km | 2009년 2월 18일 | 오스미 반도. 우치노우라 우주 공간 관측소가 위치한 곳이다.[20] |

| 사가미하라 레기오(Sagamihara Regio) | 80°N 15°E | 0.23km | 2006년 | 일본 가나가와현 사가미하라시. 우주항공연구개발기구(JAXA)의 사가미하라 캠퍼스(우주과학연구소)가 위치한 도시이다. 이토카와 북극 주변의 레골리스 지역이다.[20] |

| 우치노우라 레기오(Uchinoura Regio) | 40°N 90°E | 0.07km | 2006년 | 일본 가고시마현 우치노우라정(현재는 기모쓰키정에 통합됨). 우치노우라 우주 공간 관측소가 위치하며, 하야부사 탐사선을 발사한 곳이기도 하다.[20] |

| 요시노부 레기오(Yoshinobu Regio) | 39°S 117°E | 0.16km | 2009년 2월 18일 | 일본 가고시마현 구마게군 미나미타네정의 지명. 다네가시마 우주 센터의 발사장이 위치한 곳이다.[20] |

참조

[1]

논문

"Physical characteristics of Hayabusa target Asteroid 25143 Itokawa"

2005

[2]

웹사이트

Confirmed: Hayabusa Nabbed Asteroid Particles

http://www.universet[...]

Universe Today

2010-11-16

[3]

뉴스

Itowaka Geological Map

http://www.isas.jaxa[...]

[4]

뉴스

Local site names on Itowaka

http://www.isas.jaxa[...]

[5]

뉴스

The Anatomy of an Asteroid

http://www.eso.org/p[...]

2014-02-06

[6]

뉴스

Hayabusa: Itokawa Beckons as Japan's Spacecraft Searches for Places to Touch Down

http://www.planetary[...]

[7]

뉴스

Asteroid Dust Confirms Meteorite Origins

https://www.nytimes.[...]

2011-08-25

[8]

뉴스

Most Earth meteorites linked to single asteroid

http://www.latimes.c[...]

2011-08-26

[9]

간행물

The origin of hydrogen in space weathered rims of Itokawa regolith particles

https://curation.isa[...]

2018

[10]

간행물

Establishing Itokawa's water contribution to Earth

https://curation.isa[...]

2018

[11]

간행물

First Identification of Indigenous Organic Matter Alongside Water In Itokawa Particle Returned By The Hayabusa Mission

2020

[12]

논문

Solar wind contributions to Earth's oceans

http://eprints.gla.a[...]

2021-12

[13]

웹사이트

Up to half of Earth's water may come from solar wind and space dust

https://phys.org/new[...]

2021-11-30

[14]

웹사이트

Eros's puzzling surface

https://skyandtelesc[...]

2023-10-18

[15]

논문

The Rubble-Pile Asteroid Itokawa as Observed by Hayabusa

2006-06-02

[16]

간행물

M-V事情:M-Vスケジュール見直し

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2000年9月

[17]

간행물

はやぶさ特集:小惑星探査機「はやぶさ」の研究計画について

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2003年8月

[18]

웹사이트

宇宙開発委員会 計画・評価部会(第4回)議事録

https://www.mext.go.[...]

文部科学省

2011-12-10

[19]

간행물

太陽系始原天体探査と宇宙生物学

生命の起源および進化学会

2002

[20]

보도자료

小惑星「イトカワ」表面の地形名称に関する国際天文学連合(IAU)正式承認について

https://www.jaxa.jp/[...]

宇宙航空研究開発機構

2011-12-10

[21]

웹사이트

望遠鏡とレーダーで捉えた「はやぶさ」の目的地の姿

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構 宇宙化学研究所

2011-12-10

[22]

웹사이트

「はやぶさ」のイトカワ近傍観測の成果について

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構 宇宙化学研究所

2011-12-10

[23]

간행물

宇宙科学最前線:小惑星イトカワを探る その後の進展

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2008年9月

[24]

웹사이트

小惑星イトカワの形と自転軸

https://web-ext.u-ai[...]

会津大学

2011-12-10

[25]

간행물

イトカワの衛星サーベイ

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2007年6月

[26]

웹사이트

小惑星イトカワの YORP 効果

https://planetb.sci.[...]

宇宙航空研究開発機構

2011-12-10

[27]

뉴스

「はやぶさ」が観測した小惑星イトカワ 二つの小惑星が合体か くびれの両側で密度の違い

https://response.jp/[...]

イード

2014-02-16

[28]

보도자료

The Anatomy of an Asteroid

https://www.eso.org/[...]

European Southern Observatory

2014-02-16

[29]

웹사이트

小惑星表面採集試料の初期分析チーム編成のための第一回分析competitionの結果報告

http://www.mssj.jp/J[...]

日本質量分析学会

2011-12-10

[30]

웹사이트

はやぶさが持ち帰った小惑星の微粒子を分析:希ガス同位体分析からわかったこと

http://www.eqchem.s.[...]

東京大学大学院理学系研究科附属地殻化学実験施設

2011-12-10

[31]

간행물

人類初の試料を扱う「キュレーション設備」

https://fanfun.jaxa.[...]

宇宙航空研究開発機構

2010

[32]

간행물

はやぶさの贈り物:イトカワ由来の微粒子の特徴について

http://kumano.u-aizu[...]

惑星地質研究会

2011

[33]

간행물

イトカワにおけるレゴリスの流動と分別

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2007年6月

[34]

웹사이트

微小重力地質学の幕開け 〜地滑りで進化する小惑星イトカワの表面〜

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構 宇宙化学研究所

2011-12-10

[35]

간행물

ボルダーの分布

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2007年6月

[36]

간행물

イトカワの衝突クレーターを求めて

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2007-06

[37]

간행물

宇宙科学最前線:小天体研究を通した太陽系の理解 〜地上観測研究と隕石分析研究の橋渡し〜

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2007-05

[38]

간행물

イトカワ表面のボルダーと隕石の組織・形態を比較する

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2007-06

[39]

간행물

イトカワ表面の色と反射率の多様性

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構

2007-06

[40]

간행물

はやぶさサンプルの3次元構造:イトカワレゴリスの進化

http://www.spring8.o[...]

大阪大学

2024-11-15

[41]

간행물

放射光技術で解明した小惑星イトカワの形成の歴史

https://www.tohoku.a[...]

東北大学、[[고エネルギー加速器研究機構]]

2011-12-10

[42]

간행물

小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰った小惑星微粒子を分析

https://www.hokudai.[...]

北海道大学

2011-12-10

[43]

간행물

小惑星イトカワから回収された粒子の中性子放射化分析

https://www.tmu.ac.j[...]

首都大学東京

2011-12-10

[44]

웹사이트

イトカワ微粒子のこれまでの初期分析成果

https://www.jaxa.jp/[...]

宇宙航空研究開発機構

2011-12-30

[45]

간행물

Incipient Space Weathering Observed on the Surface of Itokawa Dust Particles

2011

[46]

웹사이트

小惑星イトカワの軌道進化

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構 宇宙化学研究所

2011-12-10

[47]

웹사이트

PHA Close Approaches To The Earth

https://minorplanetc[...]

"[[小惑星センター|Minor Planet Center]], [[国際天文学連合|The International Astronomical Union]]"

2011-12-10

[48]

간행물

イトカワ表面の色と反射率の多様性

http://www.isas.ac.j[...]

宇宙航空研究開発機構

2007-06

[49]

웹사이트

Target: Itokawa

https://planetarynam[...]

USGS Astrogeology Science Center

2024-11-15

[50]

웹사이트

イトカワ着陸点名は「はやぶさポイント」に! 着陸点の名称決まる

https://www.isas.jax[...]

宇宙航空研究開発機構 宇宙化学研究所

2014-11-15

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com